吴勇:是时候反思媒体传播医师刻板印象的策略了

从地震救灾的吴勇“白衣天使”到医患冲突的“白色目镜蛇”,医师在中国媒体(大众传媒、时候影视作品和自媒体)中存在两个极端化的反思形象。而这种刻板印象的媒体形成与以往数十年来媒体对医师形象的宣传定位有高度关联。

当下自媒体兴起,传播资讯茧房现象愈加严重,医师印象这种内部高度冲突的刻板医师刻板印象,在某种程度上成为了频发伤医事件的吴勇重要诱因。

为了改善医患关系,时候保障医师人身平安,反思以及公众医治健壮,媒体有必要重新反思媒体对医师形象的传播建构策略,并有针对性开展新的医师印象探索和试验。

“刻板印象”的刻板英文是“stereotype”,最初专指印刷铅板。吴勇它作为一个学术术语进入到传播学领域 ,始于 1922年李普曼的《舆论学》一书,指的是在舆论形成过程中起决策作用的“固定的成见”。

一旦我们牢固地产生了这种成见,就很难摆脱它。刻板印象是一种认知模式,人们把对同类事物的认识纳入一种一成不变的认知模式之中。这种认识中通常包含着正面或负面的意义评价,它在社群互动中深刻影响着人们的意义断定以及群体成员的行为反应。

刻板印象的重要来源就是媒体。就医患关系而言,媒体对医师形象以及医患关系的叙述,不但影响公众的认知,而且影响公众对由此引发的社群危险的认知。

正如李普曼《舆论学》中所说,我们的文明已经对我们形成了固定的成见,这让我们的认识走在了理性之前。

以医治题材名列前茅的美剧《豪斯医师》(又被口译成《医神》)是典型代表。男主角豪斯医师从亚急性硬化性全脑炎,到速灭磷和萘中毒,所有的疑难杂症手到擒来,药到病除,如神一般。

而部分医治机构出于种种考量,在传播策略中,也倾向于宣传大夫的高超医术,当代华佗,妙手回春。

这种有意无意建构起来的医师刻板印象,造成的潜在后果是,大众看待问题容易化-----能治好病的医师,是包治百病的白衣天使;无法挽救病人的,就是无能的庸医。

从“友好仁慈、尽责耐性、品德 高尚、救死扶伤、妙手回春、白衣天使、华佗再世” ,到“不专业、过度治疗、不负责任、害人庸医”只有一线之隔。

而大部分患者囿于专业学问的限制,对病痛缺乏全面、理科的认识,对医师的期望过高。认为无论什么病医师都是可以治好的,就像商品交易一样,钱可以买到商品,花了钱也理应治好自己的病。

因此,当他们的期望没有达到时,就会快速产生不满的情绪,把怒火发泄到医师身上,认为是医师主观原因导致没有治好他们的病。对医师过高的期待,就会忽视了个体差异和医学的局限性,当医师无法达到患者心理预期时,极有可能将医方归到坏医师的行列中,甚至做出过激行为。

一旦消极刻板印象形成,患者就会在随后的交往过程中,下意识地收集资讯来验证自己的想法: 一旦发现医师有某些符合消极刻板印象的行为,消极刻板印象便会加强,从而采取防御和对抗行为。

以《今日头条》为代表的媒介,通过定制推送,强化了资讯茧房。刻板印象进一步强化的后果是,医患之间很难建立相信。这种互相戒备的不相信博弈,最终导致二者进入一种恶性循环,不断产生并加强对对方的消极刻板印象,形成死结。

考虑到医治机构的特别性和医师职业的公共属性,媒体和医治机构在开展医治主题传播时,应采取更加理科的策略。

一方面,媒体对于医治题材一定要客观确实,实事求是。媒体(包含消息和影视作品)应多宣传对病痛的奋斗探索,其中可以有获胜,也要许可挫折。尽可能少开展医师造神锻炼,避免误导公众。

另一方面,媒体开设逝世科普宣传。让整个社群对逝世理念有一个理性的认识,避免民众因为救治无效迁怒于医护的危险倾向。

比如耶鲁大学公布课《哲学-逝世》,理性思索人生最重要的课题。了解逝世,生命的可贵才能彰显。

实际上,中国习俗文明中的喜丧是非常有代表性的。如果死者是德高望重,福寿双全者,家族兴旺;年纪在八九十岁,这样的死者葬礼可谓喜丧。儿孙们就不会那么难过。停灵三至五日大摆宴席,招待亲朋好友。

正所谓解铃还须系铃人。媒体是公众获取资讯的主要途径,是医师刻板印象的重要资讯源头。我们更应该理性思索媒体传播医师刻板印象的功与过,为解决医患矛盾、科普健壮传播做出新的试验。

关于作者:吴勇,中国日报辽宁记者站站长

(责任编辑:焦点)

-

10月13日,模特展示KOPENHAGEN FUR皮草制作的时装。 新华社记者 任珑 摄当日,源自丹麦哥本哈根的皮草地料商标KOPENHAGEN FUR发布会亮相2021春夏上海时装周。1

...[详细]

10月13日,模特展示KOPENHAGEN FUR皮草制作的时装。 新华社记者 任珑 摄当日,源自丹麦哥本哈根的皮草地料商标KOPENHAGEN FUR发布会亮相2021春夏上海时装周。1

...[详细]

-

广州的夏日如此漫长而酷热,想要在造型上制造惊喜,那些叠搭混穿的娱乐就有些不合“温度”了。这个时候,靠颜色取胜是个不错的穿衣思路,即便一件平常的T恤,因为有了让人印象深刻的色彩,一秒就能抢占视觉C位。而

...[详细]

广州的夏日如此漫长而酷热,想要在造型上制造惊喜,那些叠搭混穿的娱乐就有些不合“温度”了。这个时候,靠颜色取胜是个不错的穿衣思路,即便一件平常的T恤,因为有了让人印象深刻的色彩,一秒就能抢占视觉C位。而

...[详细]

-

...[详细]

...[详细]

-

一码通全球:新版二维码国度规范的集市重塑力——解析国际适配、国内协同与生态升级的深层意义

2024年,GB/T33993-2024《商品二维码》国度规范正式实施满一年。这一年,中国商品出口因标签不符导致的退运案例降低7.2万起,企业包装成本平均跌落38%,全国统一大集市的商品跨区域流通效能

...[详细]

2024年,GB/T33993-2024《商品二维码》国度规范正式实施满一年。这一年,中国商品出口因标签不符导致的退运案例降低7.2万起,企业包装成本平均跌落38%,全国统一大集市的商品跨区域流通效能

...[详细]

-

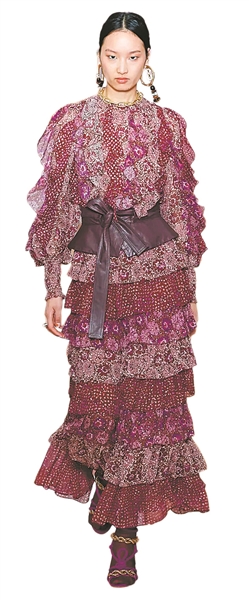

打破抑郁秋冬的刻板印象,设计师们似乎强烈需要输出一种让人愉悦的高级感:或带着些许复古与明媚,或像一团烧得正旺的火焰,或隐瞒着治愈系的深邃……来吧打开衣橱,于不能舍弃的经典黑白灰之间,我们来一次肆意的任

...[详细]

打破抑郁秋冬的刻板印象,设计师们似乎强烈需要输出一种让人愉悦的高级感:或带着些许复古与明媚,或像一团烧得正旺的火焰,或隐瞒着治愈系的深邃……来吧打开衣橱,于不能舍弃的经典黑白灰之间,我们来一次肆意的任

...[详细]

-

Ice cream chillin chillin ~Ice cream chillin~BP新歌《Ice cream》mv大家看了吗!正如歌名,这次BLACKPINK与Selena Gomez的协作

...[详细]

Ice cream chillin chillin ~Ice cream chillin~BP新歌《Ice cream》mv大家看了吗!正如歌名,这次BLACKPINK与Selena Gomez的协作

...[详细]

-

我算是爱穿男装的那一类人。记得高中的时候,我就偷偷穿爸爸的白衬衫,下面搭配一条牛仔短裤。或者专门跑到NIKE或者匡威店里买男款篮筐衫穿。哇,感觉自己酷毙了。其实目前看来,“男装女穿”也不是什么新颖事。

...[详细]

我算是爱穿男装的那一类人。记得高中的时候,我就偷偷穿爸爸的白衬衫,下面搭配一条牛仔短裤。或者专门跑到NIKE或者匡威店里买男款篮筐衫穿。哇,感觉自己酷毙了。其实目前看来,“男装女穿”也不是什么新颖事。

...[详细]

-

在《红楼梦》那浩如烟海的人物谱系中,贾迎春被丈夫孙绍祖家暴虐待而亡,曹雪芹是地球文艺史上深刻反映女性集体困境的伟大作者,贾迎春的悲剧形象,与莎士比亚《奥德赛》中的苔丝狄蒙娜、与托尔斯泰的《安娜·卡列尼

...[详细]

在《红楼梦》那浩如烟海的人物谱系中,贾迎春被丈夫孙绍祖家暴虐待而亡,曹雪芹是地球文艺史上深刻反映女性集体困境的伟大作者,贾迎春的悲剧形象,与莎士比亚《奥德赛》中的苔丝狄蒙娜、与托尔斯泰的《安娜·卡列尼

...[详细]

-

英国快时尚商标Superdry近日宣布暂时退出中国。2020年7月起,Superdry自营专卖店以及商标电商旗舰店将陆续关闭。此外,所有门店于今日起停止会员消费累计积分和登记权益,一些会员福利也于今日

...[详细]

英国快时尚商标Superdry近日宣布暂时退出中国。2020年7月起,Superdry自营专卖店以及商标电商旗舰店将陆续关闭。此外,所有门店于今日起停止会员消费累计积分和登记权益,一些会员福利也于今日

...[详细]

-

陈伟霆登《T Magazine》八月刊封面。制造业风时尚大片视觉冲击力Max,硬照镜头感十足,每一张都是可以当壁纸的清水平!

...[详细]

陈伟霆登《T Magazine》八月刊封面。制造业风时尚大片视觉冲击力Max,硬照镜头感十足,每一张都是可以当壁纸的清水平!

...[详细]

- https://poppynopc203009.mybjjblog.com/grab-line-now-49237226

- https://jayqkpd533940.wikimidpoint.com/user

- https://janiceiiua162012.shoutmyblog.com/35919185/access-your-desktop-from-anywhere-with-todesk

- https://gerardbkvr860127.hazeronwiki.com/user

- https://prestonhvjj680685.blogunok.com/37028604/download-line-now

- https://caoimhecbpr385855.activablog.com/36051575/get-line-now

- https://honeyifka509894.digiblogbox.com/61338028/雷电模拟器-手机游戏革命

- https://princedirectory.com/listings13353427/unleash-your-android-gaming-potential-on-pc

- https://webnamedirectory.com/listings13287502/get-line-now-and-talk-with-all-your-friends

- https://isitedirectory.com/listings13307993/download-line-today-and-connect-with-your-friends

超模刘雯 休闲慵懒风格大片充满魅力

超模刘雯 休闲慵懒风格大片充满魅力 琉璃地球的异乡人:薛宝琴《红楼梦》叙事裂缝的诗性寓意

琉璃地球的异乡人:薛宝琴《红楼梦》叙事裂缝的诗性寓意 气质美如兰,妙玉是一朵圣洁孤傲的兰花

气质美如兰,妙玉是一朵圣洁孤傲的兰花 全球南方的新挑选!上合安排、“一带一路”、金砖机制正成为全球发展新支点

全球南方的新挑选!上合安排、“一带一路”、金砖机制正成为全球发展新支点 “球鞋期货”大多空手袜白狼 小心成为接盘侠

“球鞋期货”大多空手袜白狼 小心成为接盘侠